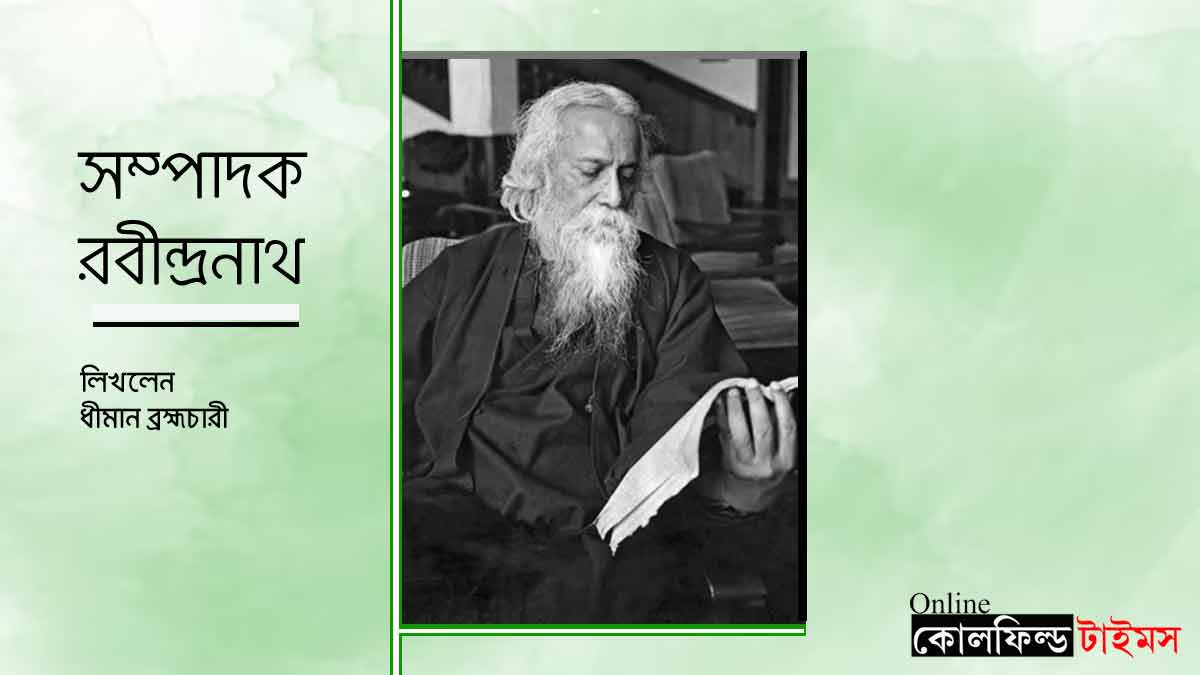

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের পরবর্তী তিনদশক পর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের যা যা করলেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ ‘চোখের বালি’। বঙ্কিমচন্দ্র ‘বিষবৃক্ষ’কে বঙ্গদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর এদিকে রবীন্দ্রনাথ ‘চোখের বালি’কে। – লিখলেন ধীমান ব্রহ্মচারী

আজকের আলোচনার বিষয়টা একটু অন্যরকম। মূলত রবীন্দ্রনাথ হলেও সেটা কবি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা ‘সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ’। একথা খুব সত্য যারা সম্পাদনার কাজ করেন, পত্রিকাকে তারা নিজের পুত্রের মতোই ভালোবাসেন। প্রথমা কন্যা মাধবীলতার বিয়ের পরে কবির হৃদয়ে শূন্যস্থান পূরণের জন্যই ‘নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন’। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই ১৯০১ এ (১৩০৮ বঙ্গাব্দে) ৪ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন। তবে এই সময়ে রবীন্দ্ররচিত গ্রন্থ সংখ্যা অর্ধশত; ও প্রায় বঙ্গীয় সাহিত্য বংশে সর্বপ্রধান লেখক। এবং পাশাপাশি পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা অনস্বীকার্য। কেননা ইতিপূর্বে কৃষ্ণকোমল ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘হিতবাদী’র সাহিত্যবিভাগ, তাছাড়াও তৎকালীন বিখ্যাত মাসিক ‘সাধনা’ ও ‘ভারতী’। ছেলেবেলা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন তিনি। কিন্তু কী আশ্চর্য সেদিনও হয়তো রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি, এই বঙ্গদর্শন’এর হাল তাঁকেই কান্ডারী হয়ে ধরতে হবে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখা বঙ্গদর্শনে না পেলেও অগ্রজ সাহিত্য সঠিক হয়ে তরুণ বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে মুদ্রাক্ষরে বলে গিয়েছিলেন, “রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব এবং আমার বিশেষ প্রীতি যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র।… তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন – আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত, পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।” বলাবাহুল্য মৃত্যুর পূর্বে বঙ্গসাহিত্যের উজ্জ্বল – রত্নকে বঙ্কিমবাবু যথার্থই নির্বাচন করেছিলেন। যদি আর কিছু দিন বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি – নিজেই হয়তো নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়ে যেতেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের সাধনাতেও বঙ্কিমবাবুর লেখার আগ্রহ ছিল, কিন্তু শরীরের কারণে, মৃত্যুর – মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ লেখা লিখে উঠতে পারেননি।

১৮৭২ খ্রীঃ (১২৭৯ বঙ্গাব্দ) বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রকাশ কালে তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বৎসর এবং দুগের্শনন্দিনী – কপালকুন্ডলা ও মৃণালিনীর রচয়িতা মাত্র। আর ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শন’ প্রকাশ কালে রবীন্দ্রনাথ ৪০ বৎসর! একথা বলা বাহুল্য, “উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একদা বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করে নিয়েছিল; বিংশ শতকের সূচনায় সেই বঙ্গদর্শনের পুনরাবির্ভাবে বাঙালীর চিত্ত আর একবার যথার্থ সৎ ও সুসাহিত্যের প্রত্যাশায় চঞ্চল হয়ে উঠল।” সমগ্র জীবনে রবীন্দ্রনাথ সাধনা – ভারতী – নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ও তত্ত্ববোধিনীর মতো পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তবে তার চেয়ে বেশি সময় ব্যাহত হয়েছে তাঁর নবপর্যায় বঙ্গদর্শন’-এ। কেননা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে চারবছর সম্পাদনা করেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে পাঁচ বছর। তবে একটা মজার জিনিস এই যে রবীন্দ্রনাথ যেখানে ‘বঙ্গদর্শনে’র সম্পাদনায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর আঁচ কিছুটা লাগে ‘নষ্টনীড়ে’। পাশাপাশি ভারতী’তে ধারাবাহিক হিসেবে বেরোতে থাকে নষ্টনীড়। সম্পাদক ভূপতি সেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এমনকি বঙ্কিমের বিলুপ্ত ‘বঙ্গদর্শন’কে পুনরায় সম্পাদনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তেমন কোনদিনই কিছু ভাবেননি। তবে একটি পত্রিকা যে খুব দ্রুত আবশ্যক তাঁর সংকেত কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। ‘সাধনা’ পত্রিকা প্রকাশকালে বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “একটা কাগজের ভারি দরকার হয়েছে। অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক। .. সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েছে। খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েছে।” এবং পরবর্তীতে বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের আগ্রহ উৎসাহেই শেষ পর্যন্ত হাত দিলেন ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শন’-এ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদনার ‘শ্রীশচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’-এর ভার গ্রহণ করেছিলেন। সঞ্জীব সম্পাদিত শেষসংখ্যা ১২৮৯ চৈত্র (১৮৮৩ মার্চ)। পরবর্তীতে

‘বঙ্গদর্শন’ কার্যালয়ের ‘ম্যানেজিং প্রোপাইটার’এর দায়িত্ব গ্রহণ করে শ্রীশচন্দ্র প্রকাশ করেন ১২৯০ কার্তিকে। পত্রিকার পাতলা মেরুন কাগজের মলাটের শেষ পাতায় নিয়মাবলীর নীচে ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার রূপে শ্রীশচন্দ্রের নাম দেখতে পাওয়া যায়। এবং মাত্র মাস চারেক পর পত্রিকার মান অত্যন্ত নেমে যাওযায় বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশেই, পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৯০১ এ দুই ভাই শ্রীশ ও শৈলেশ ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের

ব্যাপারে উদ্যোগী হন। এবং পত্রিকার প্রধান লেখক রূপে রবীন্দ্রনাথকে পাবার আর্জি পেশ করেন ফেব্রুয়ারি মার্চ মাস নাগাদ। সেই সময় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী চরিত্রে হাত পাকিয়েছেন। এমনকি একই সময়ে ঠাকুরবাড়ির কাগজ ‘ভারতী’ সরলাদেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং ‘বিনোদিনী’ তথা ‘চোখের বালি’র প্রতি কার দাবি অনেকটা বেশি তা নিয়ে বেশ সমস্যাতেও পড়তে হয় তাঁকে। কিন্তু শেষমেশ রবীন্দ্রনাথ শৈলেশের তাড়নায় ও নিজ অর্থাভাবের কথা মাথায় রেখে তাঁর উপন্যাসকে ‘বঙ্গর্শনে’র হাতেই তুলে দেন। প্রথমে বেশ কয়েকবার সম্পাদনার পর তিনি নতুন করে কাগজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে নিলেন।

মূলত কিছু কিছু কারণের ফলে এই প্রস্তাবে শেষে রাজি হয়েছিলেন কেননা, একদিকে বড়মেয়ের বিয়ের উদযোগ – তার বিবাহ। মেয়ের বিয়ের যৌতুকে লোকেন পালিতের দেনা শোধের জন্য, ব্যবসার কাজে, সংসার নির্বাহে – তার বহু টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সময় ১৩০৭ এর ১ লা চৈত্র (১০ ই মার্চ, ১৯০১) ভাই প্রিয়নাথকে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা ধার চেয়ে চিঠিতে লিখেছেন –

“অন্তত ঐ রকম পরিমাণ টাকাটা সংগ্রহ করে দিলে একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা পাই। দোহাই তোমার সুদটা যাতে ১০ পার্সেন্টের বেশি না হয় সে চেষ্টা কোরো। নইলে বহু দুঃখজালে জড়িত হতে হবে। কাল আমরা পদ্মার কোলে যাব। ঝড়ের তাড়নায় কামরার এক কোল থেকে অন্য কোলে আশ্রয় নিতে হচ্ছে -দেনার বিপ্লবে এক মহাজনের হাত থেকে অন্য মহাজনের হাতে যাওয়ার মতে।”অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের অনিচ্ছাকৃত কাজকে একরকম গ্রহণ করে নেওয়া। ইতিমধ্যে বেলার বিয়ে হয় ১৩০৮ এর ১লা আষাঢ়। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ জামাতা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন ও মহর্ষির আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। এর সপ্তাহ তিনেক পূর্বে বিলেত প্রবাসী জগদীশ চন্দ্রকে লেখেন – “নানা সাংসারিক সংকটে বিজড়িত হইয়া আমি অত্যন্ত পীড়িত চিত্তে আছি। বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে। আর তিন সপ্তাহ মাত্র অবিশিষ্ট আছে। এবং বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে।” সুতরাং কাগজের কাজ খুব দ্রুত শেষ করতে হবে। বেলার বিয়ে আসন্ন, রবীন্দ্রনাথের গৃহে এই প্রথম বড় কাজ, আর তারই সাথে তিনি পত্রিকা নিয়ে বসে পড়েন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার যে দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ‘পত্রসূচনা’ করেছিলেন ২৯ বছর পর ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে’ -এ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘সূচনা’। এই নিবন্ধে লিখলেন –

“অধুনা বঙ্গদেশে যে কেহ লেখক আছেন, বঙ্গদর্শন তাহাকে আকর্ষণ করিয়া ঐতিহাসিক সূত্রে বঙ্কিমের কালের সহিত গ্রথিত করিয়া লইবে, ইহা বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালী লেখকদিগের পক্ষে প্রার্থনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। কালের সহিত কালান্তরের যোগসূত্র যতই দৃঢ় হইবে, ভাবের পথ ততই সুদৃঢ় বিস্তৃত এবং সাহিত্যের আদর্শ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে।… বঙ্গদর্শন দের বাহন করিয়া চালাও, বঙ্গসাহিত্যকে অপরিচ্ছিন্ন ও প্রশস্ত রাখিবার একটি উপায়।”পরবর্তীতেও তিনি আরো বলেন, “এখানকার বঙ্গদর্শন কোন উপায়েই তখনকার বঙ্গদর্শনের স্থান লইতে পারিবে না। … এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হবে, বর্তমান বঙ্গদর্শনের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা।”

কথাটা আসলে ঠিক। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের পরবর্তী তিনদশক পর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের যা যা করলেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ ‘চোখের বালি ‘। কথাটা আসলে ঠিক। বঙ্কিমচন্দ্র ‘বিষবৃক্ষ’কে বঙ্গদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর এদিকে রবীন্দ্রনাথ ‘চোখের বালি’কে। আসলে বঙ্কিম রীতি খানিকটা অনুসরণ করেছিলেন তিনিও। ১৩০৮ বৈশাখে

‘চোখের বালি’ শুরু ১৩০৯ কার্তিকে শেষ। এবং ওই মাসেই চোখের বালি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যার সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন “আমার সাহিত্যের পথ যাত্রা পূর্বাকার অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে চোখের

বালি উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন

ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা দুরূহ। সবচেয়ে সহজ জবাব হচ্ছে ধারাবাহিক লম্বা গল্পের উপর মাসিক

পত্রের চিরকেলে দাবি নিয়ে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় বের করলেন শ্রীশচন্দ্র। আমাকে যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকেতের অবস্থা। আমার মনে এই সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ – অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে প্রায়ই আমি জয়লাভ করতে পারি নি, এবারেও তাই হল। আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সেদিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে। শৈলেশের বিশ্বাস ছিল, আমি এই মাসিকের বর্ষব্যাপী ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান দিতে পারি। অতএব কোমর বাঁধতে হবে আমাকে। এ যেন মাসিকের দেওয়ানি আইন অনুসারে সম্পাদকের কাছে থেকে উপযুক্ত খোরপোশের দাবি করা। বস্তুত ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিইনি। ছোট গল্পের উল্কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল, এখনকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা; অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব নষ্ট হয়। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।” অর্থাৎ শুরু হল সাহিত্যের নবপর্যায় মানসিক টানাপোড়েনের দ্বন্দ্ব।

বঙ্গদর্শন এইভাবেই কিছুটা তাড়াহুড়োর মধ্যে বেরল। একদিকে কন্যার বিবাহ, অন্যদিক নতুন পত্রিকার নবজন্ম। তাতে অবশ্য দুদিক সামলানো যায়নি। বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে কবি লিখছেন, “কন্যাকে বিদায় দিয়ে এই পত্রের প্রতি মন দিতে হইবে।” আর তার কদিন পর মেয়ের বিয়ে কাটল। বেরুলো ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শন’-র প্রথম সংখ্যা। আর একবার জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখলেন, “বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন দিতে পারিনি। অনেক ভুল চুক হয়ে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।”

প্রথম সংখ্যার পর দ্বিতীয় সংখ্যা। এবারে রবীন্দ্রনাথের রচনার সংখ্যা পাঁচটি। ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ’, ধারাবাহিক চোখের বালি, নকলের নাকাল (প্রবন্ধ), কবিচরিত (কবিতা) ও কবির বিজ্ঞান (কবিতা)। এবং অন্যান্য রচনা খুশরোজ (গল্প) বীরেশ্বর গোস্বামী, জীবকোষ (প্রবন্ধ) জগদানন্দ রায় এছাড়াও আরও অনেকে। প্রসঙ্গত এই বঙ্গদর্শন -এর প্রকাশ কালে রবীন্দ্রনাথকে কম প্রশ্ন-ব্যঙ্গর মুখোমুখি হতে হয়নি। ‘সাহিত্য’ পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মত মানুষ রবীন্দ্রনাথের বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে লিখলেন -“যে বঙ্গদর্শনের বক্ষে একদিন বঙ্কিমবাবু ও বাংলা ভাষার সুবিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠতম নবেল বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই আজ রবিবাবুর ‘চোখের বালি’ বাহির হইতেছে। কর্তব্যানুসারে এ বালি ঘাঁটিবার কর্মভোেগ যখন আমাদের করিতে হইয়াছে, তখন তাহার উপযুক্ত আলোচনা আবশ্যক হইবে। কিন্তু আজ নয়, কয়েকদিন পরে।” যাই হোক একপ্রকার বিদ্রুপের বাণে হত করতে রবীন্দ্রনাথকেও কেউ ছাড়েন নি। অর্থাৎ বঙ্কিমের মত রবীন্দ্রনাথকেও যে কণ্টকের মত কত আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল, তা এসব দেখলে অনুমান করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বঙ্গদর্শনের তিনভাগই নিজে লিখতেন

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তেমটিই দেখা যায়। ‘সাধনা’তে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, মুখ্য সম্পাদক। ভারতী’তে সহ-সম্পাদক, নবপর্যায় বঙ্গদর্শনেও তদ্রূপ। তবে ‘সাধনা-ভারতী’তে উপন্যাসের প্লট চিল না। এবারে তা

একটি নতুন সংযোজন। এবং ‘চোখের বালি’র মতো দীর্ঘ উপন্যাস একবছরেও যেন শেষ হয় না। ১৩০৯ এর ২০শে বৈশাখ, দীনেশচন্দ্র সেনকে কবি চিঠিতে লিখছেন – ‘অধ্যাপক এবং চোখের বালির উপসংহারেই

আমার দিন কাটিয়া যাইতেছে।” জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রিয়নাথ সেনকে, ‘বঙ্গদর্শন এক মুহূর্ত স্কন্ধ ছাড়েনি। এই অল্প দিন হল চোখের বালি সমাপ্তটা শেষ করে শৈলেশের হাতে দিয়েছি।… যাই হোক আপাতত আশ্বিন মাস পর্যন্ত চোখের বালি আসর অধিকার করে থাকবে।”

সবই ঠিক ঠাক ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং বিপর্যয় এতো অবসম্ভাবী। ‘চোখের বালি’ আশ্বিনে নয় কার্তিক সংখ্যায় পৌছাল। ১৩০৮ বৈশাখ থেকে ১৩০৯ কার্তিকের মধ্যে আষাঢ় ও অগ্রহায়ণে ‘চোখের বালি’ অনুপস্থিত। ওদিকে অগ্রহায়ণে ‘নষ্টনীড়’ শেষ হয় ‘ভারতী’তে। আর এমনই সময়ে অগ্রহায়ণে যখন ভূপতি চারুলতার জীবন ট্র্যাজেডি শেষ হতে না হতেই আর এক অগ্রহায়ণে ব্যক্তি

জীবনে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের ঘটল বড় ট্র্যাজেডি। মাত্র ২৯ বছর বয়সে মারা গেলেন স্ত্রী মৃণালিনী। গল্পের সম্পাদক আর গল্পকার সম্পাদকের শোক একাকার হয়ে গেল যেন। বারোটা বছর কেবল প্রুফ দেখে

কাগজে লিখে আত্মমগ্ন সম্পাদক ভূপতি তার নিজের জীবনে নিজের নীড় থেকে চারুলতাকে হারিয়ে ছিল;

আর সম্পাদক রবীন্দ্রনাথও স্ত্রী মৃণালিনীকে অকস্মাৎ হারিয়ে নিজের কাগজেই শোক গাঁথায় লিখলেন-

“পাগল বসন্ত দিন কতবার অতিথি বেশে

তোমার আমার দ্বারে বীণা হাতে এসেছিল হেসে;

লয়ে তার কত গীত, কত মন্ত্র মন ভুলাবার,

জাদু করিবার কত পুষ্পপত্র আয়োজনভার।-“

কিন্তু সম্পাদনার কাজ যে সত্যিই নেশার কাজ। কাগজ ছাড়া এবং কাজ ছাড়া তিনি একদন্ডও থাকতে পারে না। ভূপতির ও রবীন্দ্রনাথ দুজনের ক্ষেত্রেই তা যেন সমান প্রযোজ্য। তাই তো নষ্টনীড়ের শেষ পরিচ্ছেদে দেখি ভূপতি আবার নতুন কাগজের দায়িত্বে ব্যস্ত। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথও বন্ধু মোহিত চন্দ্র সেনকে চিঠিতে লেখেন, “আমি বঙ্গদেশের সম্পাদক আমি কম লোক নই – অতএব কেবল অন্তঃপুরে কাটালে চলবে না।”

আর পরবর্তী অনেক সংখ্যা স্মরণ নামাঙ্কিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু তাতেও রবীন্দ্রনাথ থেমে থাকেননি। শেষ তিন বছরে কবিতা ও গান নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ টা। কিন্তু বাঙালি মাত্রই যে উপন্যাস ন্যাক তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন, বুঝতেনও তাই ১৩০৯ চৈত্রে মোহিত সেনকে লিখলেন ‘এখন থেকে বঙ্গদর্শনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। একটা গল্প না ধরলে পাঠকরা ইটপাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করবে।” তাই আবার হাত দিলেন নৌকাডুবি’তে। তবুও তাঁর ভরসা ছিল না বলে, শ্রীশচন্দ্রকে লিখলেন – “… ভালয় ভালয় গল্পটাকে ঘাটে পৌঁছে দিতে পারলে বাঁচি।”

যাই হোক বঙ্গদর্শনকে তিনি প্রধানত একটা প্রবন্ধ পত্রিকা রূপেই গড়তে চেয়েছিলেন। পাঁচ বছরে দুটো উপন্যাস বেরোয়। অনেক কবি সাহিত্যিক যেমন গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, প্রিয়ম্বদা দেবী। তাছাড়াও যতীন্দ্রমোহন বাগচি, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে নবপর্যায়কে বাঙালি সমাজে বঙ্গদর্শনের ন্যায় প্রতিফলিত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে পত্র পত্রিকার কোন অভাব ছিল না। ভারতী- সাহিত্য – নবভারত – তত্ত্ববোধিনী- প্রদীপ – সবই ছিল, কিন্তু যে অপরিসীম চিন্তাদর্শ – মতাদর্শ ও ভাবনার ভান্ডার নিয়ে নিজ বঙ্গদর্শন ছাড়াও যে পাশ্ববর্তী পত্র-পত্রিকাতে রীতিমতো লিখছেন, তা রবীন্দ্রনাথ বলেই সম্ভব। কিন্তু শিল্পী তো মানুষ তাকেও থামতে হয়। চিরকালীন সেই সাহিত্য যা তা কোন রকমভাবেই কালের প্রবাহে এগোতে পারে না, তাই স্বাভাবিক। বঙ্গদর্শনেও তাই ঘটল। ১৩০৫ এ ভারতী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনের শেষদিকেও সম্পূর্ণ তৃপ্তি পেলেন না ১৩১১র বৈশাখ সংখ্যা বেরনোর পর দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখেন ‘বঙ্গদর্শনের বৈশাখ সংখ্যা পড়িয়া এখানকার পাঠকগণ বিস্তর ধিক্কার দিয়াছে – আপনারা যদি পারেন বঙ্গদর্শনের এই ম্লানিমা দূর করিয়া দিবেন – আমার আর সাধ্য নাই।’

১৩১২র বৈশাখে সম্পাদক, সূত্রধারের কথায় লিখলেন সাধু উদ্দেশ্যের উৎপীড়নে যাহারা পৃথিবীতে এক মুহূর্ত স্থির হইতে দিতেছে না, আমি তাহাদের দলে নাম লিখাইতে প্রস্তুত নই। …” ১৩১৩ বৈশাখে নতুন সম্পাদক শৈলেশচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের গোড়ায় ‘নিবেদন’এ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পাঁচ বৎসরকাল চালনা করিয়া বর্তমান বৎসরে আমি সম্পাদক পদ হইতে নিষ্কৃতি গ্রহণ করিতেছি। এই পাঁচবৎসর নানা দুঃখ দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া আমাকে যাত্রা করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিশ্রাম প্রার্থী। আশা করি, পাঠকগণ আমার সম্পাদনা কালের সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করিয়া অবসর দান করিবেন।

সত্যিই একদিন বন্ধুর ডাকে সম্পাদনার কাজে নিজেকে যুক্ত করে তিনি বিদায় দিলেন কন্যা, স্ত্রী প্রত্যেককে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে একজন মানুষ, তারও যে জ্বর আসে, মাথা ঝিনঝিন করে। তাছাড়া সুদক্ষ সংকলক ও সম্পাদক যাঁরা প্রকৃত পক্ষে খ্যাতির মোহে নয়; একান্তেই সাহিত্যের সেবক ও সাধক হয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে বিদায় দিয়ে মহৎ কাজে ব্রতী হন – সত্যি করে বলুন তো আমরা কজন এই মহাযজ্ঞের কথা ভাবি, মনে রাখি। রবীন্দ্রনাথ এই মহাযজ্ঞেরই হোতা, সৃষ্টির আপন খেয়ালেই তিনি নিজেকে গড়ে তুলে বারবার ভেঙেছেন। ভেঙেই আবার গড়েছেন নিজেকে।